‘사경(思境)’, 이은영이 창조한 자연

송희경 | 겸재정선미술관 관장

Ⅰ. 대상의 관찰과 사생

이은영이 2025년 5월 22일부터 28일까지 한벽원미술관에서 《사경: 사색하여 그리다》라는 제목으로 개인전을 개최한다. 2016년 예술의 전당 한가람미술관 3층에서 열린 부스전을 제외하면 생애 최초의 개인전이다. 이은영은 평생 붓을 멀리한 적이 없다. 학부와 대학원에서 동양화를 전공한 이래 동양화가라는 정체성을 늘 간직해 왔다. 그럼에도 불구하고 칠순을 맞이한 나이에 첫 번째 개인전이니 어찌 보면 늦은 출사표라 할 수 있을 것이다.

이은영의 작가 입문 과정을 살펴본다. 그림에 남다른 소질을 지닌 이은영은 어린 시절 덕수궁에서 크레파스로 풍경을 그렸던 기억을 지금까지 간직하고 있다. 중고등학교 학창 시절에는 수채화를 그려 미술대회에서 자주 수상하곤 했다. 그리하여 1974년 이화여자대학교 미술대학 동양화과에 무난히 입학했다. 고등학교 시절 입시를 준비하면서 전 서울대학교 미술대학 동양화과 교수 정탁영(鄭晫永, 1937-2012)이 운영한 혜화동 화실을 다니며 본격적으로 뎃상을 배웠고 개인적 친분이 있는 산정(山丁) 서세옥(徐世鈺, 1929-2020)도 동양화과를 적극 추천하여 선택한 길이었다. 또한 고3 여름 무렵 맺게 된 이규선(李奎鮮, 1938-2014)과의 인연도 한몫했다.

이렇듯 이화여자대학교 동양화과에 입학한 이은영은 학부 시절 이유태, 안동숙, 전덕혜, 이규선 교수 이외에 조중현(趙重顯, 1917-1982), 송영방(宋榮邦, 1936-2021) 등 20세기 전통화단을 주도한 작가들에게 산수화, 인물화, 화조화 등 다양한 화목을 두루 섭렵했다. 1-2학년 때 이유태에게 『개자원화전』을 배우며 산수화를 그렸고, 특히 4학년 때 조중현에게 화조화를 집중적으로 익혔다. 근대기 화업 전수의 방식인 사숙(私塾)과 해방 이후 미술교육의 표준이 된 대학 교과를 병행했다.

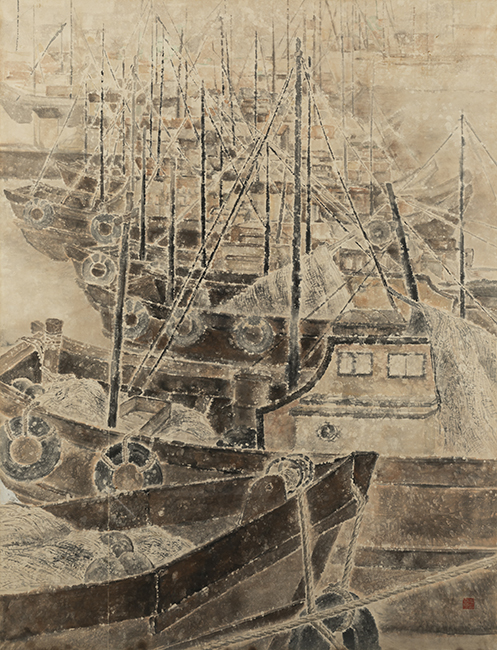

1978년 대학원에 진학한 이은영은 본격적으로 공모전 출품을 시작했다. 대학원 학업과 학장실 조교 임무를 동시에 수행하던 1979년, 28회 대한민국미술전람회(이하 국전)에 80호 크기의 <조광(朝光)의 부두>를 출품하여 입선을 차지했고, 1982년에 발족된 대한민국 미술대전에 꾸준히 참여하여 5회 입상했다. 학습기에 해당하는 학부와 대학원 시절에는 풍경을 주로 그렸다. <조광의 부두>에서는 배가 정박되어 있는 부둣가의 풍경을 담담한 붓질과 담채로 완성했고, 140호 크기의 <이원(梨苑)>에서는 배나무밭의 화사한 봄 기운을 차분하게 재현했다. 서양의 원근법을 토대로 한 사물 배치와 담묵, 담필, 담채의 기법은 흰 눈이 소복하게 내리는 숲을 그린 <설목(雪木)>과 <정(靜)Ⅰ>, 둥근 연잎이 어우러진 <가을 연못>에서도 목격된다. 이은영은 이러한 풍경화를 그리면서 아교 기법을 적극 연구했다. 호분에 녹색, 황색, 대저 등을 섞기도 하고, 튜브물감 화이트의 아교 성분을 활용해서 색채 배합을 하기도 했다. 한지에 아교포수를 연하게 하거나 아교를 뿌린 다음 선염하여 비나 눈이 흩어지는 분위기를 연출했다. <웅지(雄志)>가 대표적인 사례이다. 다양한 기법을 실험하면서 여러 효과를 탐구한 것이다.

이은영의 풍경화는 차분하면서도 은은하고 환상적이면서도 차분하다. 어린 시절 혼자 조용히 앉아 찬찬하게 그림 그리는 시간을 좋아하는 작가의 성향이 반영된 결과이다. 지나치게 빠르지도 느리지도 않게 일정한 속도를 유지하며 순차적으로 진행되는 작업 과정이 본인의 성향과도 부합했다. <조광의 부두> 역시 닷새 만에 완성했다. 길지 않은 시간에 오롯이 작품에만 집중했다. 이은영은 진채보다 수묵과 채색의 경계가 없는 담채를 선호한다. 그리하여 석사 논문 제목도 「담채화의 현대적 표현 방법 연구」로 정했다. 석사 논문에는 그가 고안한 담채화의 현대적 표현이 다음과 같이 기술되어 있다.

수묵 농채에 의한 약간 번지는 효과와 원근감, 음양의 밝고 어두움을 의식했으며 전체에서 부분을 보아가던 과거 산수 기법보다는 오히려 어느 일부분을 집중 표현함으로서 풍경에의 기운의 표출이 가능하리라는 생각 하에 여러 작품의 소재를 나무로 잡아서 화면에 배치하여 보았다. …… 기법 면에서는 수묵 기법에다 새로운 맛을 내어보고자 여러 면에서 붓의 사용을 다양성 있게 하였으며 대상 표현을 광범위성 있게 해보려고 먹과 채색의 효과를 모두 이용해 보고자 했다. 경우에 따라 화면에서 더 큰 융통성을 찾고자 아교도 사용했으며 우연히 번지는 느낌을 내면서 구상의 기준에서 벗어나지 않는 작품을 하려 하였다.

(이은영, 「淡彩畵의 現代的 表現方法 硏究」, 이화여자대학교 대학원 회화학과 석사학위 논문, 1982)

위의 인용문에서 작가 이은영이 연구한 표현 방식과 작업 태도가 엿보인다. “구상의 기준에서 벗어나지 않은 작품”은 지금까지 고수한 이은영 50년 화업의 대표 문구이다. 또한 이은영은 인물화도 적지 않게 그렸다. 학부 졸업 작품도 인물화였다. 예컨대 경대가 배치된 실내에서 대례복을 차려입고 뒤를 돌아보는 신부나, 여러 소품이 가득 배치된 방에 앉아 책을 펼쳐 보는 여성상이 대표적인 사례이다. 조선미술전람회와 국전에서 인기 있는 소재였던 한복을 차려입은 고전적 미인상을 계승한 것이다. 또한 제1회 후소회 공모전 입상작인 <놀이터>(1984)에서는 아이들이 야외에 옹기종기 모여 있는 일상도 포착했다. 이렇듯 이은영은 학교에서 착실하게 수업을 받으며 점차 작가로 성장했다. 그러나 이은영은 어누 순간 본인의 생각과 개성을 표출해야겠다고 생각했다. 이 과정은 작가로서 홀로서기 위해 당연히 겪어야 하는 통과의례였을 것이다.

Ⅱ. 순리, 조화, 길상, 새를 그리다.

대학원을 졸업한 이은영은 여러 단체에 가담하며 꾸준히 그림을 그렸다. 김은호(金殷鎬, 1892-1979)의 제자들로 이루어진 후소회와 이화여자대학교 동양화과 대학원 동문들로 구성된 이원전이 대표적인 그룹전이다. 이러한 단체의 실무도 담당하면서 꾸준히 작품을 발표했다. 또한 동양화과 동창회 임원으로 활동하면서 한성대학교 진채반에 클래스를 개설하여 고려 불화 모사 등 채색을 공부했다. 전통 재료에 대한 수련을 지속한 것이다.

대학원 졸업 이후 이은영이 가장 많이 선택한 소재는 바로 새이다. 작가는 졸업 후 인물화를 계속 그리고 싶었다고 한다. 학부 졸업 작품도 인물화였다. 그러나 결혼 후 육아를 하면서 큰 화폭에 인물을 그리는 작업이 쉽지 않음을 깨달았다. 실제로 미술대전에는 새 그림으로 입상을 다수 차지했다. 이은영이 새를 그리는 방식과 과정을 살펴본다. 먼저 대상을 계속 주시하면서 작은 노트에 연필로 에스키스를 한다. 한 자리에 가만히 있지 않고 언제나 움직이는, 그것도 하늘을 날아다니는 대상의 관찰에는 고도의 인내심이 필요하다. 그리하여 사진 촬영을 병행하며 깃털의 방향이나 정확한 동세를 포착했다. 에스키스를 토대로 하도를 뜨고 화판에 화선지를 붙인 다음 서서히 선과 면을 구분하고 먹과 색을 올린다. 이 과정에서 작가의 섬세한 관찰력과 탄탄한 묘사력이 빛을 발하게 된다.

이은영의 새 그림을 살펴보면 길상의 의미가 함축된 것이 많다. 예컨대 기러기는 예부터 길상의 상징이었다. 가을날 기러기가 남쪽으로부터 이동하여 갈대밭에 내려앉는 풍경을 ‘蘆雁’이라 했는데 이를 편안한 노후와 같은 의미로 생각한 것이다. ‘蘆雁’과 ‘老安’의 발음이 같아서 파생된 상징성이다. 또한 결혼식에서는 혼례신(婚禮神)으로 길잡이의 역할, 부부애, 화목을 뜻했다. 줄지어 나르는 모습에서 질서를 나타내기도 했다.

이은영의 기러기를 살펴본다. 그는 섬세한 붓질로 깃털을 자세히 묘사하고 옅은 윤곽선으로 몸통의 동세를 표현했다. 담묵, 담필, 담채로 완성된 기러기는 금방이라도 나를 듯 가볍고 산뜻하게 보인다. 이러한 기법은 캐나다 기러기에서도 목격된다. 게다가 캐나다 기러기를 그릴 때 봄꽃이 만발한 물가 주변, 나무들이 우뚝 솟은 숲도 화폭에 포함하여 새가 주인공이고 주변 경관이 간략하게 포함된 소경영모화(小景翎毛畵)의 형식을 갖추었다. <화(和)>(2019), <봄이 좋아>(2019) 등이 그러하다. 무배경에 새만 포착하다 보니 어딘지 허전함을 느껴 시도한 조형성이다.

다음은 관학이다. 학은 순우리말로 ‘두루미’라 불리는 몸집이 큰 조류이다. 시베리아 우수리 지방과 중국 북동부, 일본 홋카이도 등지에 서식하며, 10월 하순부터 이듬해 3월까지 한반도 중북부 지역으로 날아와 월동하는 철새이다. 청초하고 기품 있는 자태로 인해 고대부터 신성한 영조(靈鳥)로 인식되었고, 외관뿐만 아니라 생태적 특성도 주의를 끌었다. 평생 일부일처를 고집하는 점이나, 서서 자는 습성, 춤을 추는 듯한 번식기의 구애 행동, 멀리 퍼져 나가는 울음소리 등이 문예적 영감을 자극해 왔다. 특히 검은색과 흰색 깃털이 몸을 감싸고 있는 모습에서 ‘호의현상(縞衣玄裳)’이라고 명명되었다. 이은영은 부리가 짧고 머리에 황금색 깃털이 있는 관학을 주로 그렸다. 일부일처의 속성을 파악한 듯 두 마리가 서로 시선을 교류하는 관학을 자주 묘사했다. 그윽하게 상대방을 바라보는 정적인 상황을 알려주듯 작품 제목도 <숙고(熟考)>(1991), <관조(觀照)>(2002), <우리>(2002)이다.

또한 이은영은 고대 동아시아 회화에서 자주 볼 수 없는 조류를 선택하기도 했다. 먼저 홍학이다. 홍학은 플라밍고에 어원을 둔 스페인어로 플라멘코(flamenco)라고 하며 불꽃(flama)새라고도 불린다. 이은영은 우아함과 행운을 상징하는 홍학을 많이 그렸다. 이번에 발표하는 신작에서도 화판 4개를 연결하여 옆으로 펼쳐진 홍학 군상을 재현했다. 에스키스를 통해 홍학을 사생하여 화폭에 옮기는 과정에서 각각의 자리를 배정한다. 이때 홍학의 자세, 즉 움직이거나 멈추어 선 동작과 동세를 다리와 발로 결정한다. 홍학 군상은 타원형의 몸체, 뾰족한 삼각형의 부리, 길쭉한 선에 가까운 다리가 각각 연지에 가까운 붉은 색, 검은색과 흰색, 연한 갈색으로 채색되어 도식적이면서도 장식적이다. 또한 <봄>, <낙(樂)>(1994), <희(喜)>(2013)에서는 화면 상하를 잘라 모여 있는 홍학의 머리와 몸통만 꽉 채우는 방식을 선택했다. 몸통의 주홍빛 담채와 부리의 희고 검은 농채가 어우러져 마치 색면 추상을 보는 것 같다.

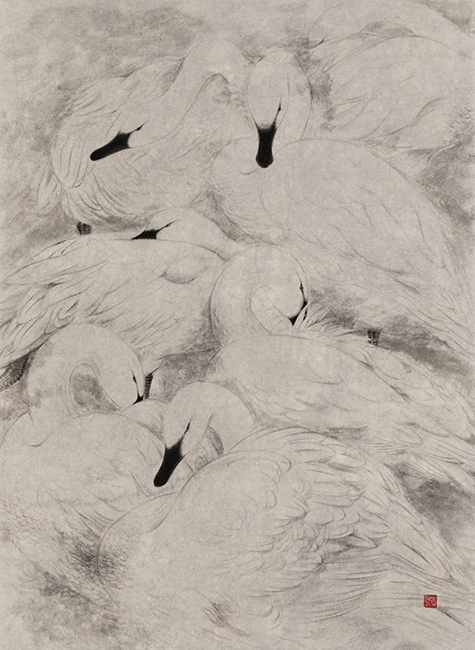

백조 또한 동아시아 화조화나 영모화에서 자주 선택된 소재가 아니다. 이은영은 우아, 순결, 독립을 상징하는 백조를 다양한 각도에서 포착했다. 각양각색의 고갯짓으로 부리를 깃 속에 감춘 백조는 각자 다른 포즈를 취한 채 따로 또 같이 모여 있다. 홍학과 마찬가지로 둥근 타원형의 몸통, 파이프 형태의 목, 각이 진 부리가 마치 각각의 도형처럼 유기적으로 연결되어 있다. 색상을 보면 오로지 흑백만 사용해서 더욱 강렬한 시각성을 선사한다. 즉 검은 부리를 농묵으로, 몸통의 실루엣을 탄력 있는 담필로 처리해서 입체감을 배가했다. 게다가 배경에 옅고 짙은 먹색을 바르는 외훈법의 효과도 활용했다. 이렇듯 이은영은 무리 지어 있는 조류를 그릴 때 반복, 연결, 교차, 나열을 십분 활용하면서 풍성한 입체감과 다양한 동세를 연출했다.

그렇다면 이은영의 새 그림은 어떤 맥락에서 살펴볼 수 있을까? 이를 이해하기 위해 동아시아 새 그림의 역사를 간단하게 살펴본다. 중국, 한국, 일본에서는 새가 꽃, 나무 등의 식물류를 조합하여 많이 제작되었다. 이러한 그림은 영모화(翎毛畵) 혹은 화조화(花鳥畵)라고 불렸다. 먼저 영모가 새 깃털을 뜻하니, 영모화는 새 그림만을 지칭하는 용어이다. 그러나 근세로 오면서 두 글자의 자의(字義)를 각각 나누어 새 깃털과 동물 털이라는 새와 동물을 소재로 그린, 즉 동물화를 일컬었다. 영모는 산수, 인물 다음으로 비중이 컸던 화목이었다. 인간과 더불어 자연 속에서 서식하는 동반자로서 생태적 특성과 효용성 등이 인생의 소망과 결부, 벽사(辟邪), 길상(吉祥)의 대상으로 향유되었다.

문헌에서 영모는 다음과 같이 등장한다. 당대 회화이론서인 장언원의 『역대명화기』(847), 주경현의 『당조명화록』(9세기 중엽)에서는 금수 전반을 가리키는 의미로 사용되었고, 송대 유도순의 『성조명화평』(1059)에서는 ‘화목영모(花木翎毛)’, ‘화죽영모(花竹翎毛)’, ‘화훼영모(花卉翎毛)’로 기록되었다. 여기에서 주목할 점은 화조라는 용어의 등장이다. 곽약허(郭若虛, 11세기 후반)의 『도화견문지(圖畫見聞誌)』(1070)에 ‘화조문(花鳥門)’이 표기된 이래 송 휘종 소장 회화 목록서인 『선화화보』(1123)에는 ‘축수문(畜獸門)’과 ‘화조문(花鳥門)’이 분리되었다. 당시 새를 어떻게 그렸는지에 관한 기록도 남아 있다. 북송대의 학자인 심괄(沈括, 1031-1095)은 그의 저서 『몽계필담(夢溪筆談)』에서 오대(五代)에 이름난 화조화가의 그림을 분석하며 정밀한 용필과 채색을 장점으로 하는 황전(黃筌)과 그 유파의 특징을 ‘사생(寫生)’이라고 하고, 묵필이 드러나지 않은 서희(徐熙, 886-975)와 그 유파의 특징을 몰골(沒骨)이라고 했다.

우리나라의 경우는 안평대군이 소장한 서화 목록의 서문인 신숙주(申叔舟)의 『화기(畵記)』(1445), ‘금수초목’, ‘화목금수’, ‘화초영모’, ‘화조목석’, 『경국대전』 권 3 「예전(禮典)」, <취재조(取才條)>에는 ‘영모’, ‘화조’가 아닌 ‘화초영모(花草翎毛)’ 라는 공식적인 명칭이 사용되었다. 조선시대에는 새와 동물이 어우러진 그림은 ‘영모화’라고 지칭했고, 깃털과 동물의 털을 합친 의미의 ‘영모화’는 꽃과 새를 그린 ‘화조화’보다 넓은 의미로 사용되었다.

동아시아의 새 그림은 크게 두 가지로 분류된다. 즉 장수, 자손 번성, 출세 등의 길상적 의미를 간직한 장식적 도안이나 화려한 채색의 치장 그림으로 표현된 진금류(珍禽類)와, 사대부의 미감을 담아 자연의 오묘한 이치와 질서를 깨닫고 그 조화와 정서를 수묵으로 표현한 수금류(水禽類)로 나뉜다. 이렇게 볼 때 사생의 대상은 진금류이며, 몰골의 대상은 수금류인 셈이다. 이렇듯 새 그림은 인간이 일상에서 누리는 세속적 기복을 염원하거나 이상적 가치를 실현하기 위해 제작되었다.

일제강점기에도 새 그림은 꾸준히 제작되었다. 조선시대까지 통용된 서화에서 글씨와 그림이 분리되어 동양화 장르가 탄생되면서 새 그림은 장식성과 서정성을 겸비한 시각물로 사랑받았다. 그러나 해방 이후부터 새 그림을 그리는 작가들이 점차 줄어들었다. 당시 동양화단의 화두였던 민족성 수립, 현대성 모색이 확산되자 화조가 이 명제와 일견 거리감이 있는 화목으로 인식된 탓일 것이다. 그나마 국전에 꾸준히 등장했던 새 그림이 미술대전의 출범과 포스트모더니즘의 출현으로 서서히 자취를 감추었다.

위의 서술에 따르면 이은영의 새 그림은 ‘영모’, 혹은 ‘화목영모’에 해당된다. 부귀영화와 길상을 표상한 진금류이자 사대부의 이상을 표상한 수금류이며, 사생과 몰골이, 농채와 담채가 동시에 구사된 시각물이다. 어쩌면 현재 이은영의 새 그림은 다소 낯선 동양화일 수 있다. 그러나 이은영의 새 그림은 구상을 버리지 않겠다는 작가의 고집과 노력이 드러나는 확고부동한 장르이다. 개념미술, 미디어 아트, 설치 미술이 난무하는 동시대에 회화의 입지와 위치를 알려주며 여전히 회화 작업에서 관찰과 묘사의 중요성을 알려주는 시각물인 셈이다. 이렇듯 이은영은 동아시아 회화의 전통을 계승함과 동시에, 21세기 영모화를 재해석하는 방향을 제시했다. 이것이 이은영 새 그림의 회화사적 의의라 할 수 있을 것이다.

이은영 李銀英 LEE EUN YOUNG

아호 : 소청<小靑>

1955년 서울 출생

1974년 경기여자고등학교 졸업

1978년 이화여대 미술대학 동양화과 졸업

1978~9년 이화여대 미대학장실 조교

1979~83년 이화여대 미술대학원 순수미술전공졸업

1979년 제28회 국전 입선(덕수궁현대미술관)

1979~83년 겨울전(이화여대미술대학조교모임전:미도파, 신세계미술관,)

1983~89년 제2~7회 대한민국 미술대전 4회 입상(국립현대미술관:과천)

1985년 이화여대창립100주년기념 및 미술대학 창립 40주년기념전(문예진흥원 미술회관)

1985년 제2회 후소회공모전 입상(문예진흥원 미술회관)

1987년 한국화 80년대의 흐름전(워커힐미술관)

1990년 한국화전시(스페인 바르셀로나)

1991~2년 한국화 오늘과 내일전(워커힐미술관)

1991년 Sight From The East(Gallery Korea KOREAN CULTURE SERVICE,N.Y.)

1992년 TOWARD A NEW DAWN(I.M.F.Visiters Center Gallery:Washington D.C))

1992~2003년 강남구 미술전 10여회 출품

1993년 서울정도 600년 기념사업 ‘아름다운 서울전(시립미술관),

1993년 REACHING FOR NEW HORIZONS: Self awareness(Gallery morency in Montreal, Elisee At The World Exchange Plaz. OTTAWA)

1994년 Swing to the Summer(Boston)

1994년 대한민국미술대전입선(과천현대미술관)

1995년 이화여대 미술대학 창립 50주년 기념전(이대미술관)

1995년 오늘의 한국미술전(예술의 전당)

1995~6년 동방예술연구회수강(월전미술관)

1998년 강남구미협전(포스코갤러리)

1999년 후소회 (갤러리상), 강남구미협전(포스코갤러리)

2000년 제 23회 이원전(부산일보사 부일미술관)

2000년 강남구미협전(예맥화랑)

2001년 한벽동인전((동덕미술관), 강남미협전

2002년 운보미술관초대전2003년 한벽동인전(동덕미술관)

2005년 한우리미술관개관기념전, 한벽동인전(공평아트센터)

2006년 후소회 70주년 기념전(공평아트갤러리)

2007년 ‘묵향 설봉에 피다’ 이천시립월전미술관개관전(동방예술연구회초대전)

2008년 경기여고 100주년 기념전(성곡미술관)

2012년 사곡묵연전(小靑治印:蒃刻)(인사아트플라자)

2013년 제32회 채연상(이화여대 한국화과동문회:이화아트센터)

2016년 (3.14~3.21) 이은영 부스개인전(예술의 전당 한가람미술관 3층전시실)

2016년 현초이유태선생탄생100주년기념전(이대미술관)

2016년 황창배 제15주기추모전(무법의 법을 그리다)

2017년 이은영초대영상전(Anandale soricha Theatre.Washington.D.C)

1981년~ 현재 채연전

1986년~ 이원전

1998년~ 현재 후소회

작품소장: 경기여고박물관, 월전미술관, 부산일보사, 에쿠아도르주재 한국대사관

현재 : 후소회, 동방예술연구회, 이원전, 채연전회원